アースデイに、食べ方と捨て方、そして「循環」を考える

[INDEX]

【1】冬の苺は日本だけ!?

【2】アースデイの歴史

【3】どう捨てるのか

【4】「循環」を考える

【5】身体にも環境にもやさしく

【1】冬の苺は日本だけ!?

突然ですが、みなさんはクリスマスにどんなケーキを食べますか?

日本では、苺ののったショートケーキを食べるという人が多いと思います。

実は、クリスマスにショートケーキを食べる文化は日本独自のもの。ヨーロッパでは、そもそも冬に苺がスーパーに並ぶことさえ珍しいのです。

4月のマルシェで正面に並ぶ旬の苺やホワイトアスパラ

4月のマルシェで正面に並ぶ旬の苺やホワイトアスパラ

「春に旬を迎えるはずの苺をクリスマスに食べるなんておかしい」――そんなふうに、環境の視点から批判的にとらえる人もいます。

なぜなら、季節外れの苺を手に入れるには、ビニールハウス栽培や、遠い国からの輸入に頼らざるを得えず、エネルギー消費や輸送コストにより環境負荷が大きくなってしまうからです。

ヨーロッパのなかでもフランスは食育に力を入れている国のひとつです。学校給食では、地元で採れる旬の野菜や果物を取り入れるのが当たり前。子どもたちは、幼い頃から「何を選んで食べるか」の重要性を、農家やシェフなど“食のプロ”から学ぶ機会を持っています。

4月22日はアースデイ。

自分は何を選び、何を食べるのか?アースデイを機会に、あらためて見直してみるのはいかがでしょうか?

たとえば、普段の買い物で旬な食材を選ぶこと。また地元や自国で生産されたものを意識的に手に取ること。すでに意識されている方も多いと思いますが、そんな日々の小さな選択も、アースデイに取り組むひとつの方法ですよね。

フランスはまた、農薬の使用に世界でも特に厳しい規制を設けている国のひとつです。EU全体でも農薬に対する安全基準は厳しく、使用が許可されている農薬の種類は、日本の約3分の1以下といわれています。

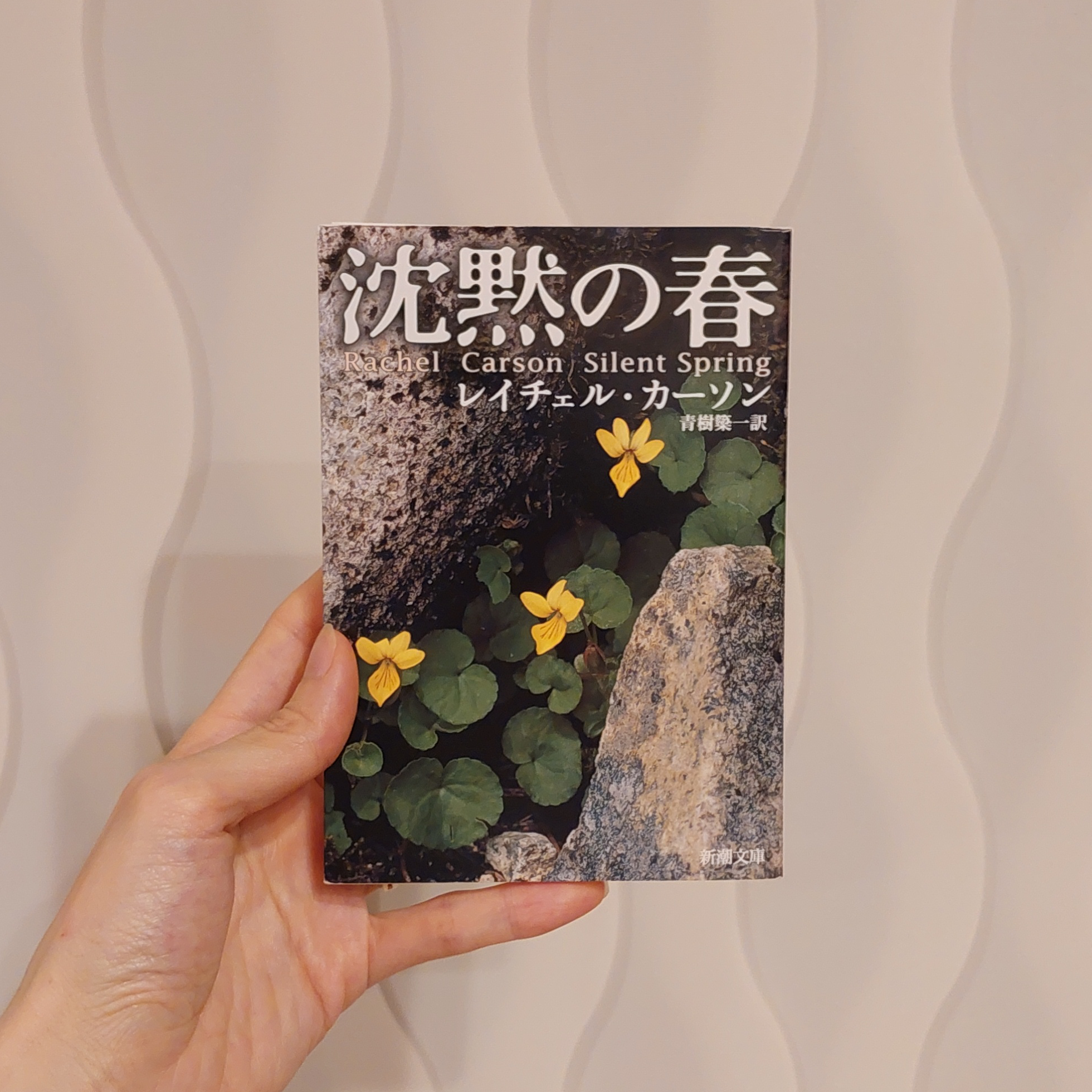

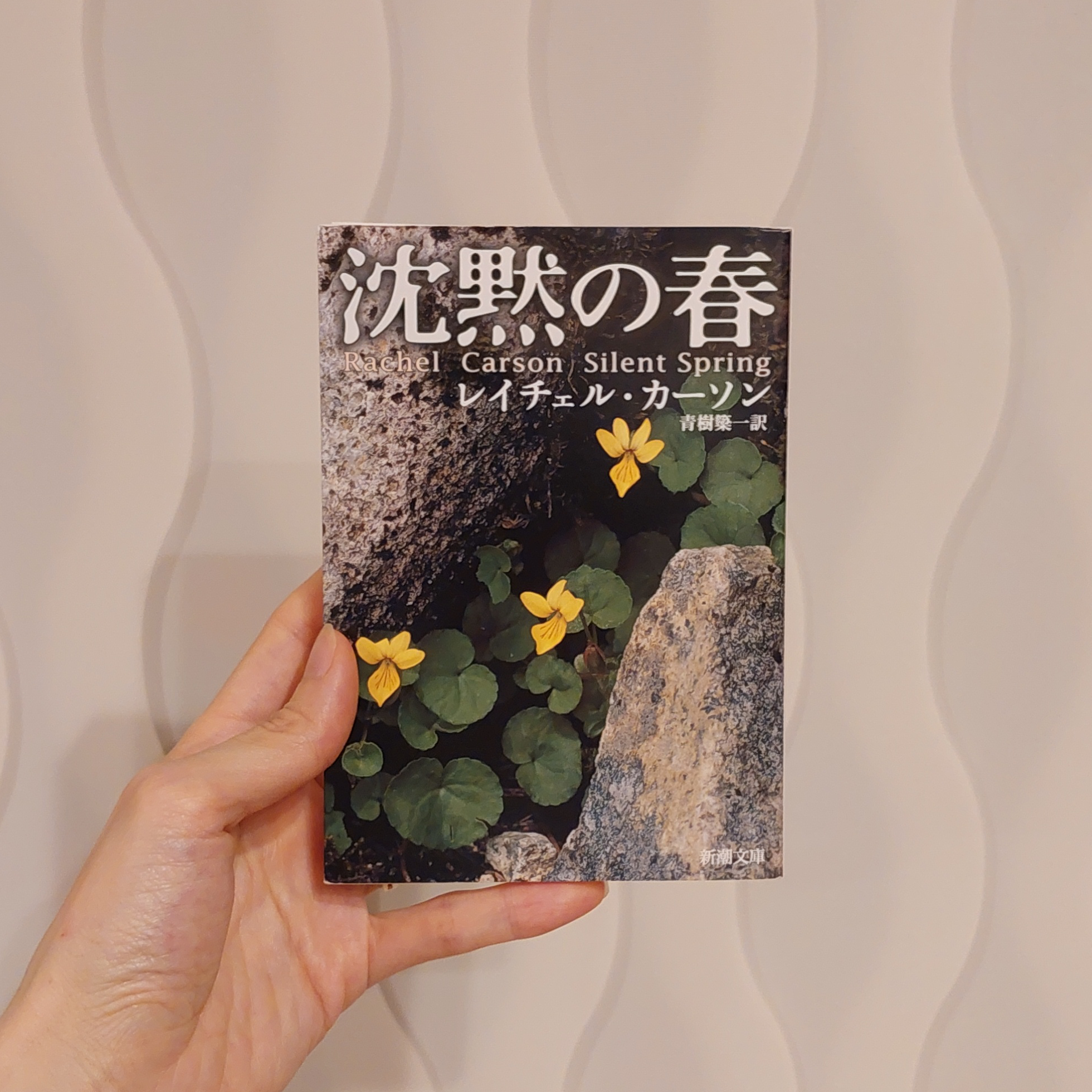

実はこうした農薬への意識の高まりは、ある一冊の本から始まったとも言われています。それが、1962年に出版されたレイチェル・カーソンの著書『沈黙の春』です。

レイチェル・カーソン『沈黙の春』(1962年)

レイチェル・カーソン『沈黙の春』(1962年)

この本は、農薬が生態系や人間の健康に及ぼす深刻な影響を明らかにし、環境保護運動の原点ともいわれる存在になりました。そしてこの『沈黙の春』に触発され、環境問題への関心が高まる中で生まれたのが、1970年の「アースデイ」なのです。

【2】アースデイの歴史

1969年カリフォルニア州サンタバーバラで、当時としては世界最大規模の石油流出事故が発生。アメリカの上院議員ゲイロード・ネルソンは、この出来事を機に、国民の環境意識を変える必要があると感じました。

当時のアメリカでは、学生たちの反戦運動が高まりを見せていました。ネルソン議員は学生の強いエネルギーと発信力で、国民の環境問題に対する意識を広めようと考え、若き活動家デニス・ヘイズを抜擢します。

ヘイズは大学キャンパスでのティーチイン(teach-in)という討論会の実施を全国に呼びかけました。そして最初のティーチインの開催日を、春休みと期末試験のどちらにも重ならず、多くの学生が参加しやすい4月22日に選んだのです。

こうして1970年4月22日、初めてのティーチインが行われ、この日は後に「アースデイ」と名付けられました。この運動は瞬く間に全米、そして世界へと広まりました。

【3】どう捨てるのか

先ほどは「何を選んで食べるか」についてお話ししましたが、次は「食べたあとにどう捨てるか」、この視点でヨーロッパの取り組みを参考にしてみたいと思います。

ヨーロッパ諸国はごみ問題への意識が高く、世界でも先進的な取り組みをしている地域です。

日本ではスーパーでの会計後、肉や魚などが入ったプラスチック容器を、さらにビニール袋に包むことがよくありますよね。もちろん衛生面では安心ですが、その分プラスチックごみが増えてしまうのも事実です。

一方、EUではプラスチック製品への規制が非常に厳しく、スーパーで野菜を包むときに使う袋も分解可能なプラスチック素材が使われていて、環境への配慮が徹底されています。

50%以上が植物素材から作られているプラスチックの袋

50%以上が植物素材から作られているプラスチックの袋

このままコンポストに入れることも可能

また、リサイクルの観点から見ても、過剰な包装は課題となっています。

日本のリサイクル率は約85%と一見して高い水準に見えますが、その大半が「サーマルリサイクル」と呼ばれる熱エネルギーを利用する方法で、その過程で多くのCO2が排出されてしまいます。

EUではこのサーマルリサイクルを「リサイクル」と見なしておらず、素材そのものを再資源にする「マテリアルリサイクル」が主流となっています。

マテリアルリサイクルには、設備投資や運営に多くのコストがかかるため、日本の実質的なリサイクル率が改善しない大きな要因にもなっています。

だからこそ、私たち一人ひとりが「無駄なプラスチックを使わない」という選択をすることが、未来への一歩になるのです。

【4】「循環」を考える

2024年にコンポストが義務化されたフランスでは、自治体や各家庭が積極的に取り組んでおり、アパートに共同のコンポストが設置されていることもあります。

集合住宅の敷地内に設置されたコンポスト

集合住宅の敷地内に設置されたコンポスト

生ごみを減らせるという大きなメリットに加え、できた堆肥を家庭菜園に活用したり、エネルギー源として再利用したりと、環境にやさしい取り組みが広がっています。

しかし、共同利用のコンポストには課題もあります。たとえば、一部の住民が動物性の食べ残しなど分解できないものを入れてしまい、害虫やネズミの発生につながったり、堆肥の品質が損なわれてしまうこともあります。

生ごみを入れる木箱

生ごみを入れる木箱

入れていいものといけないものを表示

落ち葉やウッドチップの入った木箱

落ち葉やウッドチップの入った木箱

ごみの約3割の量をすくい、生ごみを捨てた木箱に入れる

日本でも古くからコンポストの文化はありますが、近年では都市部でも導入する家庭が増えています。

生ごみをコンポストで堆肥化し、その堆肥を使って野菜や果物を育ててみる。収穫した食材を美味しくいただき、出た生ごみをまた堆肥化に――

そんな小さな循環が、少しずつ広がっていくと素敵ですよね。

もちろん、ごみを減らすこと自体も環境にとって大切なアクションです。最近では扱いやすい小型のコンポストも販売されているため、アースデイをきっかけに始めてみるのもいいかもしれません。

【5】身体にも環境にもやさしく

HIKARI underwearでは、身体にも、地球環境にもやさしいものづくりを心がけています。

オーガニックコットン100%の生地や天然染料のみを使用した草木染めにこだわっている理由は、肌へのやさしさはもちろん、環境への負荷を小さくするためでもあります。

特にHIKARI underwearのほとんどの商品に使われているオーガニックコットンは、綿の栽培段階から有機農法を採用し、化学物質を一切使用しない形で生地になります。

なかでも「リブブラキャミソール」は、一枚でさらりと着られるため、オーガニックコットンの心地よさをしっかり感じながら、これからの夏を快適に過ごせるアイテムです。

リブブラキャミソール〔カップ付き/キナリ〕

リブブラキャミソール〔カップ付き/キナリ〕

またHIKARI underwearでは一部商品を除き、できる限りプラスチックを使用しない包装を行っています。安全に商品をお届けできる形を保ちながら、プラスチック使用を極力減らし、環境への負荷軽減に取り組んでいます。

その他にも、HIKARI underwearでは「リデュースプロジェクト」を行っています。厳しい検品基準を満たさなかった規格外品を廃棄せず、お求めやすい形で商品として販売する取り組みです。

アースデイには、地球にやさしいものを選び、くらしの中に「循環」を取り入れることからはじめてみませんか?

最後までお読みいただきありがとうございました。

Happy Earth Day!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【紹介アイテム】

・リブブラキャミソール〔カップ付/キナリ〕 11,880円(税込)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

HIKARI underwear

>> MAGAZINE 一覧